“海外杰出中国史家讲座”系列讲座第七讲 | 田海:中国宗教—哲学史研究的范式转换

发布时间: 2019.09.22

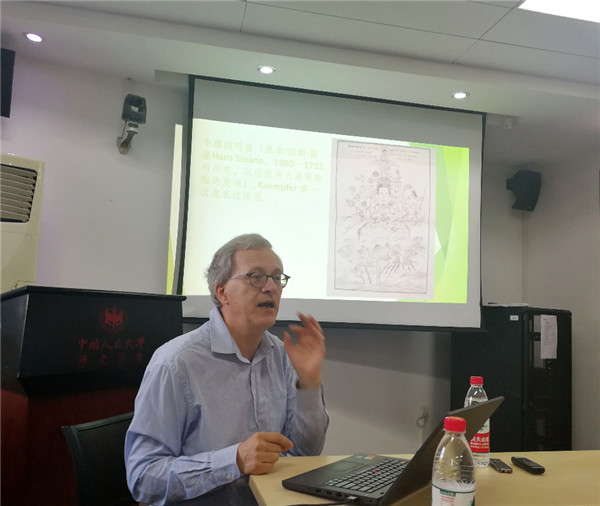

2019年9月22日,洪堡大学亚非学院田海教授(Barend terHaar)应邀作了题为“词与物:中国宗教——哲学史研究的范式转换”的学术报告。本次讲座由中国人民大学历史学院黄兴涛教授主持,法国高等研究实践学院教授高万桑(Vincent Goossaert)担任评议人,历史学院曹新宇教授、哲学学院姜守诚教授等诸位老师参加了本次活动。

主讲人田海教授(Barend terHaar)是蜚声国际的汉学家,其研究领域主要为中国民间宗教及地方宗教文化史,著有《中国历史上的白莲教》《天地会的仪式与神话:创造认同》《讲故事:中国历史上的巫术与替罪》等。在本次讲座中,田海教授主要阐释了其对Confucianism/Buddhism/Daoism三个中国宗教史研究的核心词汇的概念史研究。

田海(Barend ter Haar)教授

讲座伊始,田海教授对Confucianism(孔夫子主义)/Buddhism(佛主义)/Daoism(道主义)进行了界定,指出此三者为西方语言背景下的产物,有其特定的发展脉络与内涵,因而与中文中所指的儒释道三家有所区别;同时,田海教授指出了此项研究的深远意义,即通过对此三个语词的概念史梳理,我们能更为全面地认识到西方学界中国宗教史研究的特定语境与历史局限性。

继而,田海教授介绍了译介中国宗教状况的西方人的总体情况。他指出,除以耶稣会为首的传教士外,西方的商人亦在这一过程中发挥了重要的作用。在早期的译介活动中,西方人对东方的语言并没有深刻的把握,往往通过道听途说及表面现象的观察来获取信息;这种情况在十八世纪后半期有所转变,随着启蒙运动的深入与东方大规模殖民的开展,对语言的掌握越来越成为专家的基本要求,有关东方宗教的知识开始较为系统地传播到西方;十九世纪后,西方人开始建立针对东方汉学的教育与研究系统,在法国、英国、荷兰、德国等地均出现了专门教席。

在此基础上,田海教授展开了对Confucianism/Buddhism/Daoism的介绍。田海教授首先介绍了Confucianism的流播,他指出这一词汇可能为约翰·巴罗(John Barrow)在1804年出版的书中创造的;在十九世纪,由于基督教的影响,西方人往往强调Confucianism的世系、仪式、创教者和基本文献,倾向于将其作为宗教基础看待;二十世纪后,西方汉学家受欧洲古典学影响颇深,逐渐开始认识到Confucianism的世俗化特点,并出现了强调文献、忽视宗教仪式和实践的研究取向。至于对Buddhism的认识,西方人在法国大革命期间便对佛经有所翻译,并构建了这一词汇;但直至二十世纪,西方汉学家了解佛教仍主要通过文献,并通过基督教式的联想将佛教创立之后的发展史均视作原始佛教的衰落史。接着,田海教授展开了对Daoism一词的论述:出于对中国宗教文化的想象,西方汉学对道教的研究长期强调《道藏》等道教文献,并执着于寻找道教教义的纯粹来源,同时将创造宗教道教与哲学道教人为地对立起来。从这三个词汇的梳理中,田海教授发现,以往西方汉学对中国儒释道的阐释往往注重文献研究和形式上的宗教机构,过分强调三者宗教/哲学的独立性,容易忽视三者的仪式、行为、相互交流和利用等内容;而这种特点又反过来影响了中国本土学者的研究取向。

法国高等研究实践学院高万桑教授高度肯定了田海教授宽广的研究视角与研究成果的创新性,并就明末清初西方人对中国的熟悉程度、中国研究者与西方汉学家的互动关系等问题与田海教授展开了讨论。其他老师与同学就日本佛教与兰学、西方传教士在中西交流中的观点差异等话题发表了看法。

讲座在掌声中圆满结束。

(供稿:朱恩杰供图:骆朦、张安琪)